|

渡良瀬川(藤岡町)

国道50号の佐野アウトレットのある西の高萩交差点から、

県道佐野古河線を南下し、渡良瀬遊水地に向かいます。

町に近づくと右側に渡良瀬川が見えます。

鉄橋は、東武佐野線の専用橋です。

|

|

|

|

|

田中霊祠

途中、東武佐野線の踏み切りをわたる、200mほど手前の左の森の中にあります。

道路沿いに小さな標識があり、そこから左の砂利道を50mほどはいったところです。

額は、当時の内閣総理大臣鳩山一郎の筆らしい。

田中正造の遺骨は、近隣の6ヶ所に分骨、埋葬されています。

まず、その1ヶ所目です。

|

|

|

|

藤岡町歴史民族資料館地図へ

踏み切りをわたり、新開橋を右手に見て、

通り過ぎた左手にある藤岡町文化会館の奥に藤岡町歴史民族資料館があります。

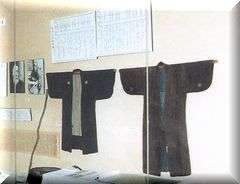

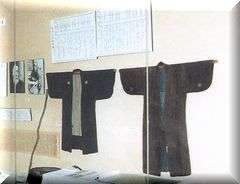

小さな展示室ですが、田中正造関連の展示があります。

また同町出身の相撲の栃木山に関する展示もあります。

入館無料です。

|

|

|

|

|

旧谷中村合同慰霊碑

少し戻り、新開橋をわたり、渡良瀬川を越え、

渡良瀬遊水地へ向かいます。

渡良瀬遊水地には、いくつか入り口があるのですが、もっとも近い北エントランスに慰霊碑は建っています。

谷中村内にあった遺骨、墓石等をこの場所に集めて、昭和48年に建てられました。

|

|

|

|

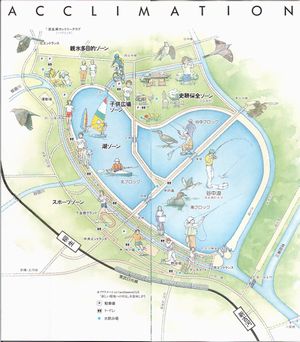

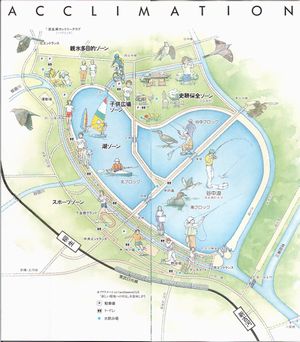

渡良瀬遊水地マップ

渡良瀬遊水地は、いくつかのゾーンに分かれています。

北エントランスから入り、遊水地の中央で右折し、

史跡保存ゾーンに向かいます。

駐車場から、史跡保存ゾーンへ入ってゆきます。

そこが旧谷中村です。

|

|

|

|

|

旧谷中村マップ

続いて旧谷中村のマップです。

小さくて見にくいですが、白文字の場所を以下で紹介しています。

|

|

|

|

谷中村役場跡

史跡保存ゾーンでは、駐車場から左方向へ歩き、

役場跡を目指します。

途中スゲの密生した場所が多くあります。

谷中村の収入源のひとつが、このスゲで作ったスゲ笠でした。

正造もこれを被っていました。

後で紹介する佐野市郷土博物館に正造使用のスゲ笠が残っています。

5分も歩くと、小高い丘にあずまやが建っています。

そこが旧谷中村の役場跡です。

遺跡といっても、家屋が残っているわけではないので、屋敷跡の一段高くなった地形が残るだけです。

たぶん洪水による水害を防ぐために屋敷は土をもった高台にしていたのでしょう。

スケッチの中央のスゲの草原の向こう側が写真の役場跡です。

「村民の声 響く草陰 半夏生」

|

|

|

|

|

雷電神社跡入り口

ここまでは舗装された道ですが、

ここから細い砂利道を辿り、雷電神社跡まで歩きます。

|

|

|

|

延命橋

緑に埋もれた橋を渡ります。

この辺は湿地ですので、小さな橋がたくさんあります。

昔もそうだったのでしょう。

|

|

|

|

|

雷電神社跡

小高くなった高台への階段があります。

村のちょうど中央部にあたる雷電神社への階段です。

村人たちも同じように祭礼や事あるごとにここを上って、祈りを捧げたことでしょう。

小高い丘から、一面のスゲの草原が見渡せます。

かつては、田畑や村人たちの屋敷が見渡せたのでしょう。

「ひとすじの風 すげの影を 夏空に消す」

|

|

|

|

延命院跡

谷中村の古い寺ですが、

明治時代の足尾鉱毒事件で、この延命院は強制没収となり、

廃寺となりました。

しかし、釣鐘と墓石は、歳月を超え残っています。

「木立闇 盆の魂 安息す」

|

|

|

|

|

雲竜寺地図へ

渡良瀬遊水地を後にし、正造の墓のある雲竜寺に向かいます。

来た道を戻り、国道50号の高萩交差点を左折し、

田島の立体交差から、県道佐野行田線を南下します。

雲竜寺は、渡良瀬川の手前を右にはいった土手沿いにあります。

正造の密葬が営まれた寺です。

分骨地の2ヶ所目です。

墓の隣に救現堂と呼ばれる堂があります。

名前の由来は、正造が「現在を救え、ありのままを救え」と病床で叫んだことによるそうです。

そして中には、正造の木像があるとのこと。

雲竜寺の門前から、眼の前の土手にあがれば、渡良瀬川です。

藤岡町の渡良瀬川の上流にあたります。

正造は、亡くなる直前に雲竜寺を訪ね、この近くの知人の家で倒れ、1ヶ月後に亡くなります。

そのとき持っていたものは、頭陀袋に新約聖書、小石3ヶ(佐野市郷土博物館に展示されています。)・・・

正造が最期に見た渡良瀬川は、ここからでした。

どのような思いだったのでしょうか・・・

遊水地の南の北川辺西小学校の校内にもうひとつあるということですが、省略です(分骨地3ヶ所目)

|

|

|

|

春日岡山惣宗寺(佐野厄除け大師)地図へ

雲竜寺のある県道佐野行田線を北上し、

佐野の街中にある春日岡惣宗寺を目指します。

地元では、「佐野厄除け大師」として親しまれ有名な寺です。正造の本葬が営まれました。

墓石には、「嗚呼慈侠 田中翁の墓」と刻まれています。

後で紹介する正造旧宅前の誕生地では、「義人」という冠詞がつけられています。

分骨地4ヶ所目です。

|

|

|

|

|

佐野市郷土博物館地図へ

市街の西 県道桐生岩船線沿いにあります。

館の前に正造の像があります。

ここには田中正造の関係資料が常時公開され、ビデオで正造の生涯も観ることができます。

展示資料の中には、映画で描かれる正造のトレードマークでもある蓑や菅笠も展示されています。

そして、亡くなったとき、頭陀袋に携えていた小石3個も展示されています。

天皇への直訴状の下書き、日記等も残されています。

入館無料です(企画展以外)。

以下長いのですが、直訴状の概略を載せます。

「直訴状概要」

謹んで申し上げます。私が法を破り直訴をするのは、がまんできないことがあるからです。

近ごろ、足尾銅山事業が盛んになるのにつれて、渡良瀬川の水源が荒れ、鉱毒が川に流れこんで、魚は死に、田畑や人間に害を与えています。

私は衆議院議員として、第二回議会で、この問題をとり上げ、十年たちましたが、政府や地方の役人は解決しようとしません。

それどころか、保護を望む人々を捕えて、投獄するありさまです。

国の収入も減り、地方での生活が苦しくなっています。

天皇の赤子である国民が泣いているのは、政府が責任を果たしていないためです。

どうか、政府に命じて

1.水源をきれいにし

2.川をもとのようになおし

3.毒土を除き

4.沿岸の産業を生き返らせ

5.衰えた町村を回復させ

6.鉱業を中止し

毒を止めるのに力をつくさせて下さい。

もし、このままにしておきますと、思いもつかないような不幸が起きるかもしれません。

私は61歳で、余命いくばくもありません。

どうか、この私の命をかけた申し出をお聞きいれ下さいますようにお願いします。

|

|

|

|

田中正造旧宅地図へ

博物館から、さらに北上し、正造の旧宅を目指します。

ちょっとわかりにくいのですが、博物館をでて県道を西に向かい、免鳥町の交差点を北に向かいます。

この小中町が正造誕生の場所です。

正造の生まれ育った母屋と隠居所、土蔵、表門、便所が残されています。

入館料¥300ですが、ボランティアの方が説明してくれます。

正造は亡くなる前に、この自己の家屋を含む全財産を故郷に寄付し、産業の復興と精神の回復に役立てることを願っていました。

「精神の回復」、よいことばです。

|

|

|

|

|

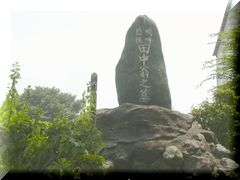

田中正造誕生地墓所

旧宅の道路の向かい側にあり、

分骨地の5ヶ所目です。

|

|

|

|

寿徳寺地図へ

旧来正造の分骨地は5ヶ所をされてきましたが、1989年に足利の渡良瀬川近くの寺にも葬られていることが公になりました。川崎橋近くの寿徳寺です。

県道桐生岩船線へ出て、

足利に向かい、川崎橋を渡り、左折し、

足利南部クリーンセンターに向かってゆく手前にあります。

正造の本葬の後、分骨地をどこにするか協議されました。

どのようにして、この寺に分骨したのかは、よくわかりません。

正造の妹が足利に嫁いでおり、嫁ぎ先の原田家の息子 原田定助が分けて運んだといわれています。

これが分骨地6ヶ所目です。

|

|

|

|

| ホーム > 近隣 > 渡良瀬遊水地 |

|

|