|

折場登山口

林道の南側にあずまやと10台ほどの駐車地、

そして北側が登山口です。

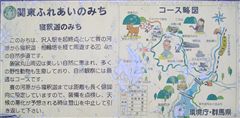

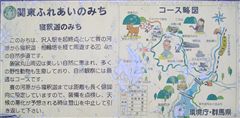

登山口の傍らには、「関東ふれあいの道」の案内板と

袈裟丸山の案内板が立っています。

>>画像をクリックすると拡大表示します。

|

>>画像をクリックすると拡大表示します。 |

|

|

|

登山道

登山口からは、しばらくは木立の中の丸太の階段が続きます。

10分ほど登ると、

「左 健脚コース、右 一般コース」の分岐があります。

しかし、この登山道も時を経たことにより、

地面から丸太が浮いてしまい、

障害物のようになってしまっています。

登山者もその脇を歩いているようすです。

|

|

|

|

弓の手尾根

登山口から、木立の道を30分ほど登ると、

眼前に大きな岩が現れます。

そこまでゆくと、弓の手尾根の南西面の視界が開けます。

斜面に拡がる壮大な笹原、

幾重にも沢を連ねる餅ヶ瀬川源流、

笹原を縦横に横切るけもの道(鹿)。

さらに、川のせせらぎが笹原に響き渡り、

涼しい風も吹き渡る、爽快な風景です。

これを見るだけで、この山行は十分です。

そして、俳句を・・・と思ったら、

ペンを持参していませんでした。

そこで、携帯電話のICレコーダ機能を使い、録音です。

「餅ヶ瀬の 瀬音が渡る 鹿の道」

|

|

弓の手尾根からの絶景

|

|

|

|

尾根を登る

笹原を左に見ながら、気持ちよい道で高度を稼いでゆきます。

夏は、これからという時期ですが、

笹原の上を赤とんぼ(アキアカネ)が自由に飛び回っています。

「赤とんぼ 灰色の空に 紅をひく」

「弓の手の 尾根吹き抜ける涼風に もう秋?」

|

|

|

|

笹の林床の道へ

笹原の尾根から、林の中の道へ入ってゆきます。

しかし、笹の林床で明るい道です。

|

|

|

|

|

ベンチ

20分ほどでベンチのある休憩地となります。

道標も立っています。

「折場登山口1.2km、賽の河原0.5km」

ベンチの先の右手に大きな岩場を見つけました。

|

|

|

|

つつじ平

ほどなく、2段の展望櫓の建つ、つつじ平に到着です。

当然、空は灰色。展望は得られないのですが、櫓に上ってみます。

階段でなく、梯子状に丸太が組まれているだけですので、登りにくい。

きっと、殆どの人は、登らないだろうと思いつつ・・・

やはり、何も見えません。

傍らの案内板には、袈裟丸山の名前の由来が記されています。

「袈裟丸山(1878m)の名称も、弘法大師にちなんだものと

いわれています。

中国から戻った弘法大師が高野山を開こうとしたところ、

赤城山の山神は仏の地となることを嫌い、

一谷を隠して九百九十九谷しか現さなかったそうです。

大師は、残り一谷を探して、

現在の袈裟丸山まで来たのですが、

ここにもなく落胆し、袈裟を丸めて、

この谷に置いて下りたため、

袈裟丸の名前がついたということです。」

|

|

|

|

STAEDTLER製Pigment Linerを使用。 |

賽の河原

さらに歩を進めると、石積みが現れ始めます。賽の河原です。

無数に点在する石積み・・・

案内板には、

「袈裟丸山中腹のこの場所は、木が生えておらず、

大小の石ばかりが転がっているので、

賽の河原と呼ばれています。

その昔、弘法大師が夜この地を通ると赤鬼青鬼に

責められながら、子供達が石を積み上げているのをみて、

三夜読経して済度したといわれています。

いまでも子供の新仏を出した人が、ここで石を積むと、

その子供に会えると伝えられています。」

筆者が訪れるときは、いつも霧が流れています。

今回も・・・

賽の河原の中央に、両手で玉(仏舎利?)を携えた、

50cmほどの小さな立像の石仏が積み石に囲まれて立っています。

ここでも赤とんぼが縦横無尽に飛び交っています。

細かい描画をしたかったので、

STAEDTLER製Pigment Linerを使用して、

スケッチしてみました。

「山霧に 賽の積み石 色を消す」

「一服の 紫煙を消しゆく 夏の霧」

「袈裟丸の 影を落とさず 夏の雲」

|

|

|

|

道標

ところどころ現れる積み石を見ながら、先に進みます。

10分ほどのところに道標が現れます。

「小丸山1.2km、賽の河原0.5km」。

|

|

|

|

|

雨量観測塔

さらに数分歩いた左側に鉄塔が建っています。

雨量観測塔です。

このあたりは、落葉松の美しい林が広がっています。

眼の前に小丸山が雲の切れ間から、たまに姿を見せます。

|

|

|

|

小丸山山頂

あっという間に、といっても30分ほどかかっていますが、

小高い丘のような小丸山の山頂です。

鮮やかな茶色の道標と傾いた山頂標識が立っています。

ときおり、青空が顔を覗かせますが、ほんの一瞬でした。

ということで、展望なし。

|

|

|

|

三菱製DERMATOGRAH使用。 |

下りの弓の手尾根

上り下りで山道は、違った表情を見せます。

下りの弓の手の尾根も気分爽快です。

そして、大岩のところで昼食とスケッチです。

ここは、見るのにはすばらしい景色なのですが、

スケッチするには難しい景色です。なんて言い訳をしつつ・・・

今回も展望が得られない袈裟丸山でした。

いつかまた、青空のもと歩いてみたいと思っています。

|

|

|

| ホーム > 足尾 > 小丸山 |

|

|