|

館林駅

東武伊勢崎線の館林駅は、関東の駅百選に選ばれており、昭和12年に改築された駅舎です。

この度、高架にするにあたっても旧駅舎を残しています。

旧駅舎は、2階建ての白いバロック風の趣きのあるものです。

残して、良かった!

駅前のロータリーは、最近の駅としてはいささか狭い。

その駐車場の片隅に分福茶釜のタヌキの石像となんとプロ野球の巨人軍の石碑が建っています。

石碑には、

「巨人軍栄光の初V 不屈のG魂誕生の地 分福球場」

と刻まれています。

分福球場は、一駅先の茂林寺の駅前、分福茶釜で有名な茂林寺の近くにありました。

プロ野球創成期には、巨人軍のキャンプが行われ、血を吐くような猛特訓が行れたといいます。

現在は、学校法人関東学園の分福総合グラウンドとなっています。

|

|

|

|

|

花と緑のぐんまづくり会場

"花と緑のぐんまづくり2010 in 館林"は、駅から市役所までの通りを従来の歩道の花壇に加え、臨時の花壇を増設し、色とりどりのマリーゴールド等の季節の花で埋め尽くしています。

その中を城沼目指して歩いてゆきます。

|

|

|

|

旧秋元別邸

駅から20分ほど歩き、城沼の畔の旧秋元別邸に到着です。

屋敷の裏庭の芝生の中の木陰のベンチに座り、一服し、せっかく館林を訪れたので、高校時代からの館林の友人に電話してみます。

彼は、連休の足利まちなかウォークも毎年歩いており、今年もNPO足利水土里探偵団エコサロンとさらに筆者の自宅の前で顔を合わせています。

この旧秋元別邸は、最後の館林藩主「秋元家」に縁りの建物です。

和風建築と洋館の調和している建物で、明治末から大正初期の建物と推定されています。

普通の日本の民家のようですが、西側に洋館風の建物が付随しています。

|

|

|

|

|

城沼

通りから橋の上に出ると、城沼が見渡せます。

聞くと、最近一周できる遊歩道(約4km)が整備されたそうです。

|

|

|

|

尾曳稲荷神社

沼の畔を北に少し回りこみ、尾曳稲荷神社の境内に入ってゆきます。

ここの神社の本殿の裏手に回って見る社殿は、朱色1色です。

本殿前には、朱い幟がずらっと並んでいます。

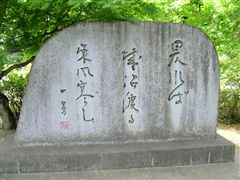

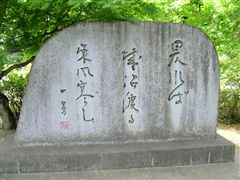

その参道の傍らに田山花袋の歌碑が建っています。

なんと、環境破壊を嘆く歌です。

「田とすかれ 畑と打たれて よしきりも

すまずなりたる 沼ぞかなしき」

さらに足利出身の軍人で、芭蕉の俳風を引き継ぐ俳人であった江松庵一芳(荒井芳太郎)の句碑も並んでいます。

「昃(ひかげ)れば 城沼渡る 東風寒し」

|

|

|

|

|

田山花袋旧居

神社を出て、歩いて来た道を戻ります。

眼の前に田山花袋文学記念館、向井千秋記念子ども科学館が建っています。

その向いの田山花袋の旧居に寄ってみます。

ここも「わたらせメディア紀行 近隣」で紹介しています。」

江戸時代を思わせる簡素な門をくぐると茅葺の民家風の旧居で、障子の先に台所や居間が覗けます。

昔は、こんな風に外と内が障子一枚で繋がっていたのですね。

なんか住みやすそうな気がします。

|

|

|

|

旧上毛モスリン事務所

田山花袋の旧居の隣に旧上毛モスリン事務所があります。

入母屋造りの木造2階建ての建物です。

上毛モスリン株式会社の事務所として明治41年(1908)から43年、館林城二の丸跡に建っていました。

外観は、左右対称で、明治期の洋風志向の特長をあらわしています。

|

|

|

|

|

館林市役所

さらに道を戻ると、館林市役所です。

5階建てくらいでしょうか、茶色の壁が圧倒する感じでした。

|

|

|

|

館林城土橋門

市役所の西の道路を横切り、薄暗い公園内に入ってゆきます。

そこに館林城(尾曳城)の土橋門(城の三の丸に入る門)がひっそりと建っています。

門前の堀に土橋があったことから、その名前がついています。

館林城の築城時期、築城主は不明。

現在の門は、昭和58年の復元です。

門の傍に井戸が残されていました。

門の西を広い道路が通り、向かいにBookOffがあります。

ということで、いつものように古本を物色してゆきます。

「映画は戦場だ 深作欣二 in バトル・ロワイヤル」という2本組のビデオを発見。即購入しました。

|

|

|

|

|

武鷹館

BookOffの北側の通りを西に向かうと、武家屋敷風の家並みが見えてきます。

このあたりからは、数分の歩行時間で次から次へと史跡をめぐります。

そこに武鷹館があります。

平成11年に市の重要文化財に指定され、その後、尾曳町から、この地に移築され、復元された中流の旧館林藩士の住宅です。

市の公募で名前がつけられました。

秋元藩時代には、藩士伊王野惣七郎の居宅、廃藩後は、旧藩士山田家の住宅でした。

部屋が横一列に配置される武家屋敷特有の間取りが特長で、建築時には間口約8間半、奥行きは台所を含めて4間半、建坪28坪であったことが判明しました。江戸時代後期の建築物と推定されています。

その傍に長屋門、附属住宅も修復されています。

長屋門は、近世の武家屋敷の表門で物置、使用人の住居も兼ねていました。

大正時代の建築と推定されています。

また附属住宅は、昭和29年に増築されたものです。

【公開日】 土、日、祝祭日

【公開時間】 午前10時〜午後5時

【観覧料】 無料

|

|

|

|

連雀子育観音

北側の道路に出て、狭い路地の奥に小さなお堂があります。

連雀子育観音です。

地元の方々が大切に管理されているのでしょう。お札をいただきました。

|

|

|

|

>> 画像をクリックすると拡大表示します。

|

外池商店

本町二丁目の交差点から南に歩き、外池商店に向う途中、

青い壁に赤と青の2本の線を壁に描いたつつじ荘という旧いアパートを見つけました。こんな建物も残っているのですね。

さて外池商店ですが、家の前に木材の形状を活かした、まちなか散策の案内板が立っています。

ふつうのしもた屋の佇まい。かつて酒、醤油を造っていました。

屋号「和泉屋」。

|

|

|

|

旧二業見番組合事務所

「外池商店」の前にある南に続く道を行きます。

「二業」とは、芸妓屋業、甲種料理店業のふたつを示しています。

屋根に特長のある屋根をもつ昭和13年築の建物です。

2階に芸妓の練習舞台があるそうです。

趣のある建物です。ぜひ内部も整備して公開してほしいものです。

|

|

|

|

|

青龍神社

さらに南に歩き、駅前から延びる通りに飛び出すと、青龍神社です。

清滝権現が姿を現したといわれる井戸があり、かつて、この井戸と、後で紹介する「竜の井」、城沼が続いていたといわれます。

|

|

|

|

町名の案内の石碑

このあたりまでの道の傍らに、いくつか町名の謂れを説明した石碑がありました。

大工町、肴町、本紺屋町・・・さすが、城下町!

|

|

|

|

|

毛塚記念館

外池商店の前の道まで戻り、西に向かいます。

駐車場の先に旧キンカ堂の建物が見えると、毛塚記念館です。

江戸時代からの造り酒屋。屋号「丸木屋」。

国の登録文化財となっている町屋の建物です。

内部が見せてもらえないのが、残念。

|

|

|

|

竜の井

旧キンカ堂の傍を歩き、駅前に向い、竜の井へ。

石庭風の庭園があり、天蓋に覆われた井戸があります。

中央に黒い石があり、その中心から、水が湧き出ています。

かつて、この地にあった善導寺境内にあった井戸です。

城沼に住む竜神の妻が寺を守るために、この井戸に入ったそうです。

ここまで来て、駅から見える歴史の小径の道標をすぎれば、

もう館林駅です。

駅をスタートし、約2時間半の歩きでした。

ここから、駅の西口に回り、友人のFさん宅を訪問し、四方山話をさせていただき、本日のウォーキングは終了です。

つつじの季節に、館林はいいですね。やはり、花というと館林です。

|

|

|

|

|

おまけ

帰路に立ち寄ったFさん宅では、奥様が自宅の東隣にフラワーガーデンを造られていました。

今回のフェスティバルもそうなのですが、なかなか花を育て、

きれいに管理するのは、費用と労力がかかります。ご苦労さまです。

|

|

|

| ホーム > 近隣 > 館林まちなか歩き |

|

|