|

佐野駅

駅のロータリーから、右方向に歩き、殿町通りを南下します。

|

|

|

|

|

孫太郎神社

孫太郎神社、と呼ばれる神社があります。

同名のお堂が岩船山にもありましたが、同じ孫太郎でしょうか。

この孫太郎神社は、厄除け大師(惣宗寺)の守護神のお稲荷様で、城山公園に祀られていたものです。

佐野氏が唐沢山城から、この城山に移ったときに現在地に移されたそうです。

|

|

|

|

佐野商工会議所

さらに南に歩き、県道桐生岩舟線を横切り、1ブロック行ったところの右側に佐野商工会議所があります。駅から15分ほど。

一階がギャラリーになっており、観光パンフレット等が置かれています。

冬の強風を避け、しばし休息。

|

|

|

|

|

三日月神社

会議所の前の道路を東に少し歩くと、左側に三日月神社があります。

石の鳥居と朱の灯篭が4基。

この神社は、月読命(つきよみのみこと)を祀り、三日月信仰の講があるそうです。

しかし、いつも思うのですが、いろいろな名称の神社があるものです。

|

|

|

|

影沢医院

さらに5分ほど進み、栃木銀行のある交差点を右折し、

次の交差点の左側に、旧い洋館風の建物が見えてきます。影沢医院です。

明治44年に建てられました。

中央玄関上部にポーチがせりだし、2階に三角形の破風が見られます。

映画「宮沢賢治」のロケに使われたそうです。

|

|

|

|

|

日本キリスト教団佐野教会

前の道路を西に向うと、左に小さな教会が見えてきます。

日本キリスト教団佐野教会です。

円形と左右の円錐形のステンドグラスが特徴的です。

田中正造の片腕であり、足尾銅山問題でも活躍した永島与八の募金活動により、昭和8年に建てられました。

|

|

|

|

カトリック佐野教会

このブロックの南側に緑のとんがり屋根のカトリック佐野教会があります。ときおり、屋根越しに見られるかもしれません。

昭和25年に建てられました。現在もミサが行われています。

|

|

|

|

|

田丸屋漬物店

教会の前の道路を西に進み、交差点を右折し、旧江戸街道にはいると、軒先に大きな味噌樽を掲げた田丸屋漬物店があります。

創業200年の老舗で味噌、漬物を販売しています。

|

|

|

|

太田邸、小島邸

北の交差点を左折すると、厄除け大師ですが、

もう少し北へ歩いてみます。

道の左の江戸時代末期の店蔵造りの建物が太田邸です。

さらにその先、小島邸の洋館があります。

こちらは、第一次世界大戦直後の洋館です。2階建ての出窓のあるモダンな建物です。

|

|

|

|

|

佐野厄除け大師(惣宗寺)

先の交差点まで戻り、西へ行けば、佐野厄除け大師、春日岡山元三大師、惣宗寺です。

境内は、露天や厄除けを受ける参拝者で混雑していました。

まだ2月初めのころは、初詣を兼ねた観光客が大型バスで多く訪れていました。しかし、この日は風と寒さで早々にバスに逃げ込んでいるようです。

こちらの詳細は、「日光例幣使街道を歩く!」でご覧ください。

さてここからは、北へ向います。

|

|

|

|

うだつのある家(大川邸)

10分ほどで県道桐生岩舟線に出て、

左側の道路沿いに蔵作りの旧い店がいくつか見られます。

そのうちのひとつ、大川邸に”うだつ”があります。

西側の屋根の建築の梁の上にたて、棟木を支える短い柱で防火壁の役目を担っています。

「うだつがあがらない」ということばがありますが、その”うだつ”です。

|

|

|

|

|

星宮神社

県道から北に5分ほど進むと、

眼の前に鳥居と石段が見えてきます。

星宮神社です。

この神社には、天和3年(1683)に奉納された日本最古の算額があるとのことです。

社殿の軒を飾る竜や人物(神様?)、裏に廻って、風景の彫刻も見事です。

|

|

|

|

朝日森天満宮

さらに北に15分ほど進み、つきあたった佐野高校の左に、

菅原道真を祀る朝日森天満宮があります。

石鳥居をくぐり、本殿に向かい、朱の灯篭がまっすぐに並ぶ形式は壮観です。

境内には、筆塚、なで牛と陽明学者 中根東里の撰文の「下毛野国天明郷菅神廟碑」が建ち、紅梅もほころんでいました。

そして、紅梅ほころぶ季節柄、合格祈願の絵馬が多く奉納されていました。

|

|

|

|

|

城山公園

天満宮を出て、南に向かい、左手の東側に小高い丘が見えます。

ちょうど駅の北側になるのですが、城山です。

サクラやツツジが咲く公園です。

その二の丸跡に記念館が建っています。ここでも風を避け、休憩です。

といっても、もうゴールです。公園に接したかたちで駅の公園口があります。

二の丸から、足利の大小山の「大小」の看板が見えました。

2時間弱の佐野まちなか歩きでしたが、旧い街並みを訪ねて、強風の中歩いてみました。

最近思うのですが、平地歩きは冬は不適かもしれないですね。

|

|

|

|

【おまけ】第一酒造酒蔵見学

駅に戻った後、第一酒造の臨時シャトルバスで第一酒造に向いました。

駅から、南に10分弱です。

ここは、地酒の「開華」の酒蔵として有名です。

森高千里の歌、足利の渡良瀬橋の名を冠した「渡良瀬橋」という名の純米酒もあり、管理人はこれがベストかと・・・。

|

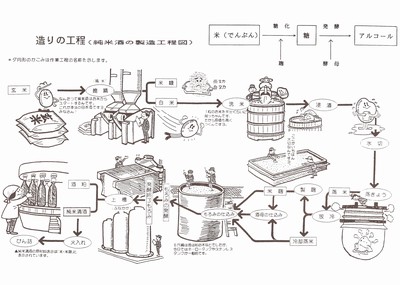

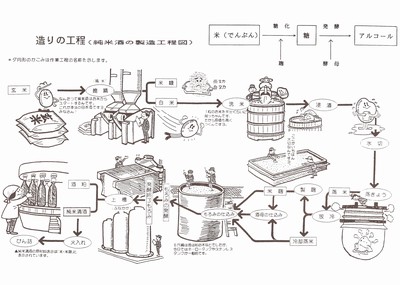

日本酒造りの工程

>> 図をクリックすると拡大表示します。 |

|

|

|

第一酒造

白壁の門構えが、造り酒屋っぽいですね。

門をくぐった左手に「酒道楽」という直販ショップがあり、いつでも同酒造の日本酒を購入できます。

|

|

|

|

精米

日本酒は、米と水からできています。最初の工程は、精米です。

米といってもコシヒカリ等の普段わたしたちが主食としている種類でなく、「五百万石」、「美山錦」といった専用の米です。大き目の米粒です。

日本酒は、その精米具合によって、ランクが分かれる、といっても

過言ではありません。

70〜40%くらいまで、ランクに合わせて、米を削るわけです。

削り糟が、米糠で、上新粉やせんべい等の原料になります。

|

|

|

|

|

洗米・蒸米

精米した米は、洗って蒸します。炊くのではないのですね。

|

|

|

|

仕込み

蒸された米は、麹と混ぜられ、仕込み樽に収められます。

そして、発酵させることになります。

|

|

|

|

|

ふなかけ

発酵したもろみから、絞って酒をとりだします。

そのときの搾り糟が酒粕となります。

簡単に酒造りの工程を追ってみました。

この見学の後、筆者は日本酒の試飲をしています。

「大吟醸」、「みがき竹皮」、「あらばしり」、「活性にごり酒」、「ひなまつり」・・・

そろそろ酔いも廻ってきました・第一酒造さんありがとうございました。今回は、ここまで。

|

|

|

| ホーム > 近隣 > 佐野まちなか歩き |

|

|